学校給食のアレルギー対応 この情報はコラム執筆、2021年7月時点です 現在、どれくらいアレルギーが増えているの?今から50年程前、日本ではほとんど「アレルギー」は見られませんでした。 ここで「食物アレルギー」に焦点を当ててみましょう。 日本学校保健会から発行された、「令和元年度改訂 学校のアレルギー疾患に関する取り組みガイドライン」によると、全国の公立学校の児童生徒の調査において、平成16年度と平成25年度で比較すると、「食物アレルギー」と「アナフィラキシー」の罹患率は、児童・生徒数がそれぞれ「2.6%→4.5%」、「0.14%→0.48%」に増加したとの報告があります。

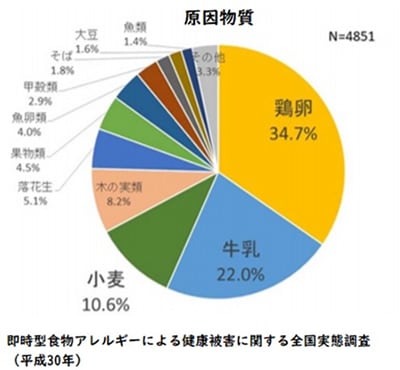

また、その種類に関する調査を見てみましょう。 平成30年に、国立病院機構相模原病院より報告された「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」によると、年齢によりその原因食物の割合は異なるものの「鶏卵」が最も多く 、次いで「牛乳」「小麦」と続いており、この3つで全体の約「7割」を占めています。

さらに過去の結果と比較して「木の実類」の増加が著しく、前回の「3.3%→8.2%」に増加し、小麦に次いで「第4位」(前回8位)であったことが報告されています。 同じ調査において、起こった症状の割合についてみると、その1割以上に「アナフィラキシー」というショック症状が出ていると報告されています。 添加物とアレルギー皆さんは食品添加物というとどんなイメージを持っていますか? しかし、このような役割を果たしている食品添加物も「過剰に摂取する」ことでアレルギーを引き起こしたり、アレルギーを悪化させる原因となることが指摘されています。 例えば、細菌の繁殖を抑えて、食品の劣化を防ぐ「保存料」は「食中毒」を防ぐために欠かせないものです。 しかし、このように食品の「細菌の繁殖」を抑え、品質を維持するために欠かせない添加物も「過剰に摂取する」ことで、私たちの「腸内細菌の繁殖」まで抑えてしまう可能性があるのです。 このような側面を考慮すると、現代人の多忙な生活に大きな利益をもたらしている加工食品ですが「過剰に摂ること」に注意を払いつつ、うまく「活用」していくことが大切なのではないでしょうか。 ここで添加物という視点から、学校給食に焦点を当ててみましょう。 学校給食は、細菌が繁殖しない「調理後2時間以内の提供」が義務付けられているのをご存知でしょうか? 〈参照:大量調理施設衛生管理マニュアル〉 そのため、食品添加物の使用を「最低限」とし、「安心」かつ「安全」な食事が提供されています。 学校給食のアレルギー対応がすごい!学校給食のアレルギー対応に関しては、文部科学省がその基本的方針を提示し、それを元に各市町村が独自の指針を作成し、アレルギー対応を行っています。 上記の指針にもある通り「学校給食のアレルギー対応」はとても厳格に行われています。 さらに「学校給食に使用する食材」に関して見ていきましょう。 学校給食に食品を納品している食品会社には、厳格な「食品の管理」や「詳細の提示」が求められます。 例えば皆さんは、「コンタミネーション」という言葉を耳にしたことがありますか? 食品加工設備や水産物等の関係で、意図しない物質が最終加工品に混入してしまうことを指します。 下記に示す表は「アレルギーの食品表示基準【義務表示7品目+推奨表示21品目】です。

この「コンタミネーション」に関しては、現行のアレルギー表示制度では、表示義務はありません。 このように、学校給食のアレルギー対応はたくさんの人の努力によって成り立っており、学校給食に携わっている人たちの ”「食物アレルギー」をもつ児童生徒であっても、他の児童生徒とともに、楽しい「給食時間」また「学校生活」を送って欲しい” という「強い願い」が込められているのです。 いかがでしたでしょうか? また次回のコラムでお会いしましょう! 〈執筆者〉

|